【速報令和2年度】2020年度行政書士試験合格発表!合格率10.7%(前年11.5%)

2020年度(令和2年度)の行政書士試験の受験日は11月8日(日)でしたが、それから約3ヵ月弱。

本日(本記事投稿日基準)、2021年月27日(水)は、待ちに待った2020年度(令和2年度)の行政書士試験の合格発表の日です。

まずは合格された受験生の皆さん。

おめでとうございます。

そして、残念ながら不合格だった受験生の中でみなさん。

望む結果ではなかったかもしれませんが、このコロナ禍で大変な中、一年間、合格を勝ち取るべく一生懸命勉強出来たことだけでも、凄いことだと思います。

もし、自分がこのコロナ禍の中で勉強をしなさいと言われても、最後まで勉強出来る自信は正直ありません。勉強をしたとしても、最後の最後に受験会場で感染リスクを鑑みて「受験をしない」という選択肢を取る可能性も否定できません。

だからこそ、このような環境下でも勉強を続け受験出来た方は、もう一年頑張れば合格を掴めるのではないかと思ってしまいます。もし金銭的にも時間的にも再受験が可能であるならば、しばらくは英気を養い、来年再びチャレンジして欲しいなと思います。

さて、前置きが長くなりましたが、今回(令和2年度、2020年度)の行政書士試験の合格発表(合格率や合格基準点等)を見ていきたいと思います。

2020年度の行政書士試験の受験者数は?

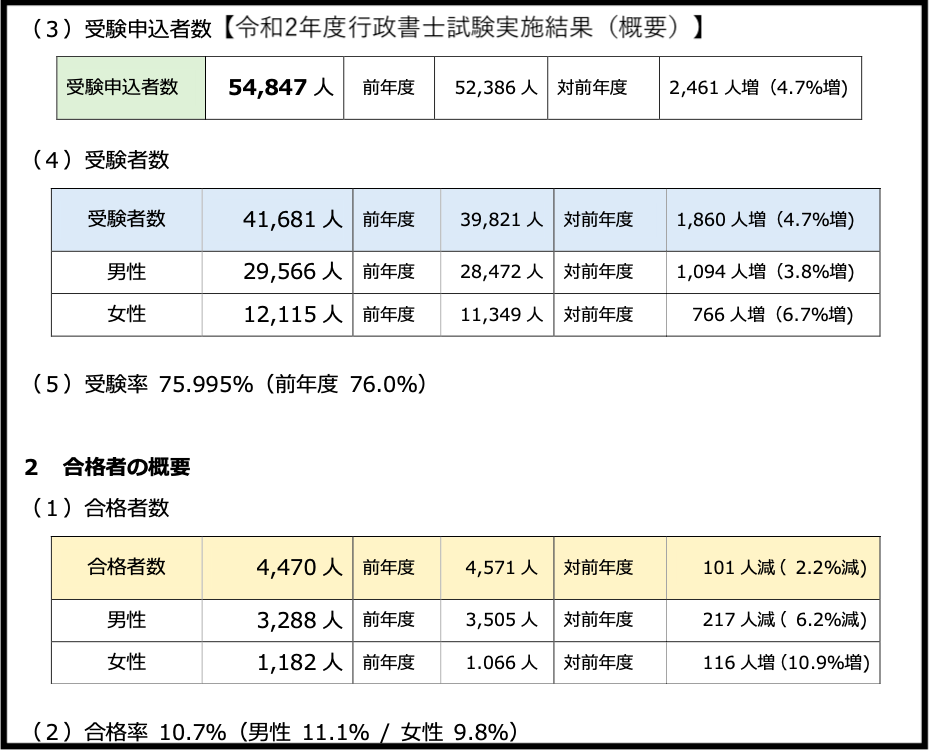

2020年度の行政書士試験の受験申込者は54,847名(前年度52,386名、前年度比+2,461名増加)。

実際に受験した方は41,681名(前年度39,821名、同比+1,860名増加)となっております。

受験者申込者数、受験者数ともに、対前年比で+4.6%増です。

昨年(2019年度)は、2010年度以来久しぶりの受験者数微増でしたが、2020年度も増加となり、2年連続の受験者数の増加となりました。

コロナ禍の影響もあり、2020年度は受験者数は減少するかと思いましたが、逆に増加となり少々意外な結果となりました。

ちなみに、社会保険労務士試験の場合は、逆に受験者数が前年(2019年度)に比べ4,000人程減少しています。

また例年、受験を申し込み後、1.2万人前後は試験を受けない(途中で諦める)方がいらっしゃいますが、2020年度は13,166名(受験申込者数−(実際の)受験者数)となり、数字だけ見ると例年よりも若干多く感じますが、受験率で見ると2020年度は75.995%(2019年度76.0%)なので、誤差の範囲といえば誤差の範囲です。

新型コロナウィルスの感染リスクを懸念しての受験断念や、ステイホームで余暇時間が出来たことによる資格取得など、いずれにしろ何らかの形でコロナ禍の影響があったのだろうと推察されます。

2020年度の行政書士試験の合否判定基準は?

2020年度(令和2年度)の行政書士試験の合否判定基準は次の通りです。

次の要件のいずれも満たした者を合格とする。

引用:行政書士試験研究センターHPより(令和2年度・合否判定基準)

(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者

(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者

(3) 試験全体の得点が、180点以上である者

合否判定基準については2019年度と同様です。

但し、2019年度は一部の問題に複数の正答が考えられることから受験者全員に4点を配点といった調整がありましたが、2020年度はそのような調整はありません。

2020年度の行政書士試験の合格率は?

2020年度(令和2年度)の行政書士試験の合格率は10.7%です。

前年度の合格率が11.5%でしたので△0.8pt(マイナス0.8pt)となり難化したと言えます。また、2017年度の15.7%を境に合格率は3年連続減少傾向にあります。

過去12年間の合格率の推移は?

ちなみに、過去12年間の合格率の推移は以下のようになります。

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者 | 備考 |

| 2009年度 (平成21年度) | 9.1% | 67,348名 | 6,095名 | |

| 2010年度 (平成22年度) | 6.6% | 70,586名 | 4,662名 | 過去12年では一番低い合格率 |

| 2011年度 (平成23年度) | 8.1% | 66,297名 | 5,337名 | |

| 2011年度 (平成24年度) | 9.2% | 59,948名 | 5,508名 | |

| 2013年度 (平成25年度) | 10.1% | 55,436名 | 5,597名 | |

| 2014年度 (平成26年度) | 8.3% | 48,869名 | 4,043名 | 受験者数が5万人を切る |

| 2015年度 (平成27年度) | 13.1% | 44,366名 | 5,820名 | |

| 2016年度 (平成28年度) | 10.0% | 41,053名 | 4,084名 | |

| 2017年度 (平成29年度) | 15.7% | 40,449名 | 6,360名 | 過去最高の合格率 |

| 2018年度 (平成30年度) | 12.7% | 39,105名 | 4,968名 | 受験者数が4万人を切る |

| 2019年度 (令和元年度) | 11.5% | 39,821名 | 4,571名 | 2010年度以来の受験者数微増 |

| 2020年度 (令和2年度) | 10.7% | 41,681名 | 4,470名 | 2年連続受験者数増加 コロナによる巣籠もりの影響か!? |

近年は10%を超える合格率が続いていましたが、2020年度は10.7%と、いわゆる一般的な合格率に近づきました。

個人的には、令和3年度(2021年度)はさらに下がって合格率一桁台に突入するのか、将又上昇に転じるのか、ちょっと注目したいところです。

ちなみに、過去12年間の中で、一番合格率の高い年は2017年度の15.7%。

逆に一番合格率が低い年は2010年度の6.6%。近年だと2014年度の8.3%が10%を切る合格率となっています。

受験者数に関しては、10年前は7万人の受験者数がいましたが、現在は約4万人と受験者数の推移も減少傾向にあります。但し、ここ2年は増加に転じているのが特徴です。

合格者の平均得点

ちなみに、過去6年の合格者平均得点は以下のように推移しています。

注意:(180点以上を取った)合格者の平均得点であり、受験者の平均得点ではないので、その点ご注意下さい。

やはり過去最高の合格率(15.7%)をたたき出した2017年度の合格者平均得点は200点という大台なのでちょっと目を引きますね。

と言っても、1問4点(又は2点)なんで大きな差はないと思うかもしれませんが、実際、1、2問正解が足りずに落ちるという方も多い訳です。いわゆる、「1問に泣く」というやつです。ですから、この合格者平均得点の2〜4点の違いでも、涙を呑んだ受験生が数多くいらっしゃるという訳です。

| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |

| 合格者平均得点 | 198点 | 196点 | 200点 | 197点 | 196点 | 195点 |

| 合格率 | 13.1% | 10.0% | 15.7% | 12.7% | 11.5% | 10.7% |

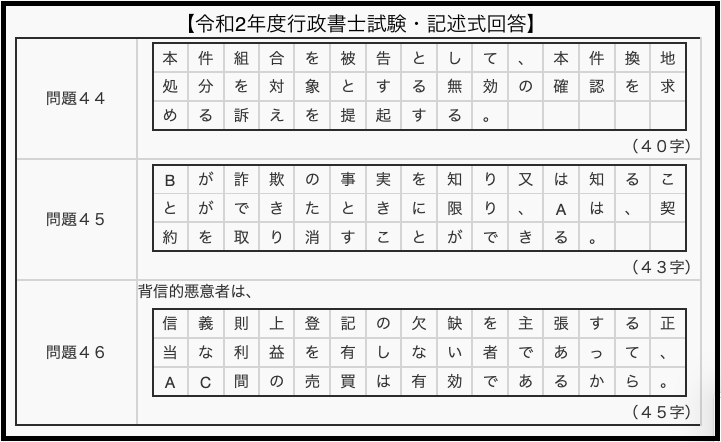

おまけ:記述式の回答例

合格者の男女比や年齢構成の比率は?

この項目では、合格者の男女比や年齢構成、世代別の合格率などを見ていきたいと思います。

合格者の男女比は?

合格者の男女比は概ね「7:3」で推移しています。

(受験年度によっては男女比が「8:2」に近くなる年もあります。)

ちなみに、受験者数の男女比も似たような感じです。

| 2020年度の男女比 | 全体 | 男性 | 女性 |

| 受験者 | 41,681名 | 70.9% | 29.1% |

| 合格者 | 4,470名 | 73.6% | 26.4% |

合格者の年齢構成の比率は?

合格者の年齢構成で言えば、30代、40代が占める割合が高いのが特徴です。

10代や20代の比率が低いのは、その世代の受験者数自体が他の年齢層に比べて低いという要因があります。従って、必然的に受験者数が多い30代、40代は合格者に占める割合も高くなるというカラクリです。

2020年度の年齢別構成の比率は、以下のような結果です。

ちなみに、太字は過去の年度に置いて割合が1位のもの、下線は次点(2位)ですから、大体30代と40代が合格者に占める割合の一位二位を独占しているのが分かります。

| 合格者に占める 世代割合 | 2020年度 | 過去(2019年度〜2016年度) |

| 1位 30代 | 28.9% | 26.5%/29.9%/29.9%/28.9% |

| 2位 20代 | 26.2% | 18.9%/22.4%/21.0%/18.9% |

| 3位 40代 | 23.6% | 26.9%/26.3%/26.7%/27.8% |

| 4位 50代 | 14.6% | 18.5%/15.3%/15.1%/15.6% |

直近5回の試験結果を見ると、2016年度から2018年度、そして2020年度と30代の占める割合が一番高くなっていますので、2020年度の世代割合も例年通りの結果と言えるでしょう。

但し、2位は40代を抑えて20代となっています。

これは、20代の受験者数が増加したこと、かつ20代の合格率が40代よりも圧倒的に高かったことが関係しています。

(世代別の合格率に関しては次の見出しも参照のこと)

| 2020年度 | 受験者数(前年度) | 合格者数(前年度) | 合格率(前年度) |

| 20代 | 7,565名(6,733名) | 1,171名(862名) | 15.5%(12.8%) |

| 40代 | 10,713名(10,720名) | 1,057名(1,229名) | 9.9%(11.5%) |

世代別の合格率は?20代、30代は優秀。相変わらず、40代の合格率=全体の合格率!?

合格者に占める年齢構成の割合は、概ね1位or2位を30代or40代が占めると言いましたが、各世代ごとに合格率を比べてみるとまた少し違った結果になってきます。

過去5年間の各世代別の合格率(男女混合)は以下の通りです。

| 世代別合格率 (男女混合) | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |

| 10代 | 8.7% | 9.1% | 10.1% | 8.2% | 9.0% |

| 20代 | (3)10.2% | (2)18.3% | (1)16.4% | (2)12.8% | (1)15.5% |

| 30代 | (1)11.2% | (1)19.0% | (2)16.1% | (1)13.5% | (2)13.8% |

| 40代 | (2)10.2% | (3)15.5% | (3)12.4% | (3)11.5% | (3)9.9% |

| 50代 | 8.6% | 12.5% | 9.5% | 10.1% | 7.3% |

| 60代以上 | 8.0% | 10.6% | 6.2% | 8.5% | 5.4% |

| 全体・合格率 | 10.0% | 15.7% | 12.7% | 11.5% | 10.7% |

上表(太字:1位、下線付:2位、括弧内:順位)を見て分かると思いますが、ここ4年ほどは、合格率の1位、2位を30代と20代で争っています。

受験者数で見ると、40代は1万人前後、20代は7千人前後なので、20代の合格者が占める割合は相対的に低く(合格者の数は少ない)なりますが、20代の合格率自体は世代別に見ると1、2位を争うほど高いということが分かります。

あとは前回(2019年度)の合格発表の記事でも触れましたが、やはり「40代の合格率=全体の合格率(に限りなく近い)」という点が相変わらずです。(今回で言えば、全体の合格率10.7%に対して9.9%と誤差(0.8%)が一番少ない)

合格率も男女で違う!男性の合格率が高い

実は合格率を更に紐解いてみると、男女の合格率にも多少違いがあります。

2020年度は全体の合格率10.7.%(前年度11.5%)に対して、男性11.1%(前年度12.3%)、女性9.8%(前年度9.4%)という結果になっています。

| 年度 | 合格者 | 全体合格率 | 男性(合格率) | 女性(合格率) |

| 2016年度 | 4,084名 | 10.0% | 3,172名(10.5%) | 912名(8.4%) |

| 2017年度 | 6,360名 | 15.7% | 4,958名(16.7%) | 1,402名(12.9%) |

| 2018年度 | 4,968名 | 12.7% | 3,661名(13.1%) | 1,307名(11.8%) |

| 2019年度 | 4,571名 | 11.5% | 3,505名(12.3%) | 1,066名(9.4%) |

| 2020年度 | 4,470名 | 10.7% | 3,288名(11.1%) | 1,182名(9.8%) |

理由は良く分かりませんが、例年、女性よりも男性の合格率の方が高いという結果が続いてます。理由は不明ですが、「男性の方が法律や条文に強い!?」とか「法学部に進むのは男性が多い」とか何か傾向があるのかもしれません(あくまで推測です)。

女性の方が合格率が低いのには理由があるの!?

今回は、更に世代別かつ男女別の合格率をまとめてみました。

とりあえず、合格率の下位から5番目迄を太字にしています(括弧内に下位からの順位を表記)。

| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |

| 10代 | 男:12.6% 女:(1)2.3% | 男:(3)10.5% 女:(2)7.0% | 男:11.4% 女:(3)7.7% | 男:10.1% 女:(1)4.4% | 男:9.4% 女:(5)8.3% |

| 20代 | 男:11.3% 女:(4)7.8% | 男:21.0% 女:13.1% | 男:18.4% 女:12.8% | 男:14.5% 女:9.7% | 男:17.4% 女:12.2% |

| 30代 | 男:11.8% 女:9.9% | 男:20.2% 女:16.1% | 男:16.6% 女:15.0% | 男:14.4% 女:11.7% | 男:14.1% 女:13.0% |

| 40代 | 男:10.6% 女:9.1% | 男:16.7% 女:12.3% | 男:12.9% 女:11.3% | 男:12.3% 女:(5)9.5% | 男:10.5% 女:8.5% |

| 50代 | 男:9.2% 女:(3)6.7% | 男:13.0% 女:(4)10.7% | 男:(5)9.7% 女:(4)8.9% | 男:10.9% 女:(3)7.4% | 男:(4)7.8% 女:(2)5.7% |

| 60代 以上 | 男:(5)8.3% 女:(2)6.1% | 男:(5)11.2% 女:(1)6.1% | 男:(2)6.5% 女:(1)4.6% | 男:(4)9.1% 女:(2)4.6% | 男:(3)5.8% 女:(1)3.4% |

| 全体 | 男:10.5% 女:8.4% | 男:16.7% 女:12.9% | 男:13.1% 女:11.8% | 男:12.3% 女:9.4% | 男:11.1% 女:9.8% |

| 合格率 | 10.0% | 15.7% | 12.7% | 11.5% | 10.7% |

まず全体として10代女性、50代の女性と60代以上の男性女性は、全体の合格率と比較しても低い値となっていることが分かります。

中でも、60代以上女性、10代女性、50代女性、次いで60代以上男性の順に合格率が低いのが特徴です。

何が原因かは分かりませんが、例えば、一般知識等の問題ではいわゆる常識問題、時事問題の他に、インターネット・IT用語や最新の話題も出題されることがあります。若い世代には馴染みがあって簡単だけど、年配の世代には聞いたこともない言葉だったり、或いはその逆(例えば過去の時事問題)だったり、世代間ギャップにより正答率に顕著に差が出る問題もあると思います(特に女性はインターネット・IT用語は弱い傾向もあるでしょう)。

逆にミドル層(20代〜40代)はそのどちらにも対応できる現役世代なので、50代、60代、或いは10代よりも高い合格率を誇るのかもしれません。

もちろん、人によって得意不得意がありますので一概には言えませんが、こうしたカテゴリ(60代以上女性、10代女性、50代女性)に当てはまる方は自らの得意不得意を見極めた上で、受験にあたっては一層の準備と心構えが必要になるかもしれません。

おまけ:都道府県別の合格率(トップ5・ワースト3)

以下の表から、トップ5に関しては、大都市(東京都や大阪府)及びその近郊(埼玉県、兵庫県)の合格率が高いことが見て取れます。これは資格学校や有料自習室など受験のための学習環境が充実していることも関係があるのかもしれません。

個人的にもWEB講義よりも生講義(教室受講)の方が勉強に身が入りますし、モチベーションの高さにも繋がります。しかし、必然的に生講義(教室受講)は受講生を確保しやすい大都市圏でしか行われていません。こうした学習環境の差が、多少なりとも合格率にも影響が出ているのかもしれません。

あと、個人的には滋賀県の合格率の高さが目に付きました。

一方で、ワースト3に関しては、ある年度でワーストを取ったかと思えば、別の年度では高い合格率を取ったりもするので、どこか特定の県が該当するという訳ではなさそうです(とは言え、なんとなくの傾向はありそうですが…)。

ただ、2020年度に関しては合格率ワースト3の全てが九州勢というのは何だか悲しいものです。

| 上位トップ5 | 2018年度 (合格率12.7%) | 2019年度 (合格率11.5%) | 2020年度 (合格率10.7%) |

| 1位 | 東京都(15.7%) | 兵庫県(14.1%) | 滋賀県(14.7%) |

| 2位 | 滋賀県(14.2%) | 東京都(13.3%) | 京都府(13.9%) |

| 3位 | 大阪府(13.9%) | 大阪府(13.1%) | 東京都(13.8%) |

| 4位 | 兵庫県(13.8%) | 島根県(12.9%) | 香川県(12.7%) |

| 5位 | 埼玉県(13.5%) | 埼玉県(12.8%) | 兵庫県(11.9%) |

| 合格率より高い 都道府県の数 | 9個 | 11個 | 12個 |

| 参考1 | |||

| ワースト1位 | 青森県(8.1%) | 三重県(5.1%) | 大分県(3.0%) |

| ワースト2位 | 島根県(8.2%) | 大分県(5.7%) | 宮崎県(4.0%) |

| ワースト3位 | 宮崎県(8.7%) | 秋田県(5.9%) | 長崎県(5.4%) |

| 参考2 | 福岡県(10.8%) | 福岡県(10.8%) | 福岡県(9.5%) |

行政書士試験は誰でも受験可能(年齢、学歴、国籍関係なし)!合格すれば社労士の受験資格も得られる

行政書士試験は、年齢、学歴、国籍に等に関係なくどなたでも受験できるのが一番の売りだと思います。だからこそ、受験者や合格者の年齢が15歳といったことが起こる訳です。

次いで、行政書士試験に合格すると社会保険労務士試験の受験資格を満たすことが出来るという利点もあります。実際、行政書士試験に合格して受験資格を得た後、社会保険労務士試験に挑戦するといった受験生も多いです。

2020年度の最年長合格者76歳、最年少合格者15歳

年齢制限もないことから、毎回最年長合格者と最年少合格者がTopicsとして発表されています。

今回(2020年度)は、最年長合格者76歳(前年度79歳)、最年少合格者15歳(前年度15歳)でした。

ちなみに受験申込者の最年長は96歳(前年度95歳)、最年少は12歳(前年度12歳)です。

こうした数値を見ると年齢関係なく、いくつになっても学ぶ姿勢を持つことは大切なんだなと思います。

それにしても、最年少合格者の15歳。恐るべし。

自分がその年齢の頃は「行政書士」という言葉も知らなかったし、ましてや学校の授業・宿題、テスト勉強以外に勉強をしようなんて思いもしなかったので、本当に凄いと思います!

合格体験記、他年度の合格発表記事等

私は最も合格率(15.7%)の高かった2017年度の合格者ですので、「そんなラッキー回の時の話なんて参考にならないよ」と思う方もいるかもしれませんが、いくつか合格体験記や勉強法を書いているで、良かったら勉強する際の参考にしてみて下さい。

勉強法等については、上記の関連記事に譲りますが、やはり一番大切なことは、どんな問題が出題されても回答できるように、しっかりと仕上げて臨むしかないと思います。

そのためには、やはり毎日コツコツ勉強を続ける必要がありますし、本番に備えて試験時間内に解く練習(回答スピードを養う)や解く順番、試験の雰囲気に慣れるなど、勉強以外の準備も必要となりますが、基本的には試験の合格に必要とされることを凡事徹底するということに尽きると思います。

私は、試験の合格発表のすぐ後の2月初旬から資格学校に通い出して11月の試験で無事合格することができましたので、皆さんも今から始めれば十分間に合うはずです。

今回残念ながら不合格だった方、次回受験してみようかなと考えている方は、合格を目指して是非頑張ってみて下さい。

【過去の合格発表の記事】

まとめ

今回は行政書士試験の合格発表の結果を取り上げました。本記事の内容が何か一つでも、来年度の受験生のお役に立てば幸甚です。

・2020年度の行政書士試験の合格率は10.7%(前年度11.5%、前年比△0.8%)と難化。

・合格者の男女比は約「7:3」(「8:2」に近くなる年もある)。

・世代ごとの合格率は、1位20代(15.5%)、2位30代(13.8%)、3位40代(9.9%)。

・逆に例年、60歳以上女性、10代女性、50代女性の順に合格率は低い。

・最年長申込者は96歳で、最年長合格者は76歳(前年度79歳)。

・最年少申込者は12歳で、最年少合格者は15歳(前年度15歳)。

・コロナ禍にも関わらず受験者数は2年連続の増加(41,681名、前年度比+1,860名)