【感想・結果】福岡ヤフオクドームリレーマラソン2019に参加-組織のコミュニケーション向上・活性化のツールになるかも?-

2019年9月23日(月・祝)に福岡ヤフオク!ドームで行われた、「ヤフオクドームリレーマラソン2019」に福岡県社会保険労務士会の広報運動部の一員として参加して来ましたので、その内容と感想を紹介します。

又、人事・労務の専門家である社会保険労務士の目線でリレーマラソンが組織のコミュニケーションツールになり得るか!?といった所感も述べています。

ヤフオクドームリレーマラソンとは?

ヤフオクドームリレーマラソンは今年(2019年)で11回目を迎える大会です。

場所はもちろん「福岡ヤフオク!ドーム」内外。

一周約2.5kmのコースを17周。チーム全員で襷を繋ぎながら42.195km完走するというものです。1~10人までを1チームとしてどれだけのタイムで走れるかを競い合います(制限時間5時間)。MAXの人数(10人)が揃っていれば、一周だけ走れば良いという人も出てきますし、一人の方が2、3周走っても良い訳ですから、運動の苦手な方がいても安心です。

参加メンバーである以上、一周は走ってもらわないといけませんが…。

但し、雨天等の理由で、コースが短縮されることもあります。その場合は、一周約2.1kmと400m短いコースとなります。

大会参加人数は?

毎年約1万人のランナーが参加する大会だと言われています。

(42.195kmのリレーマラソンだけでも、男子チーム、女子チーム、混成チームの3つの部門に分かれますし、20kmリレーマラソン、5時間耐久リレーマラソン、個人の部などもありますので…)

参加者は、職場の同僚、スポーツクラブのメンバーや友人知人同士など様々で、今年(2019年、第11回大会)は、約9,400人が参加したそうです。

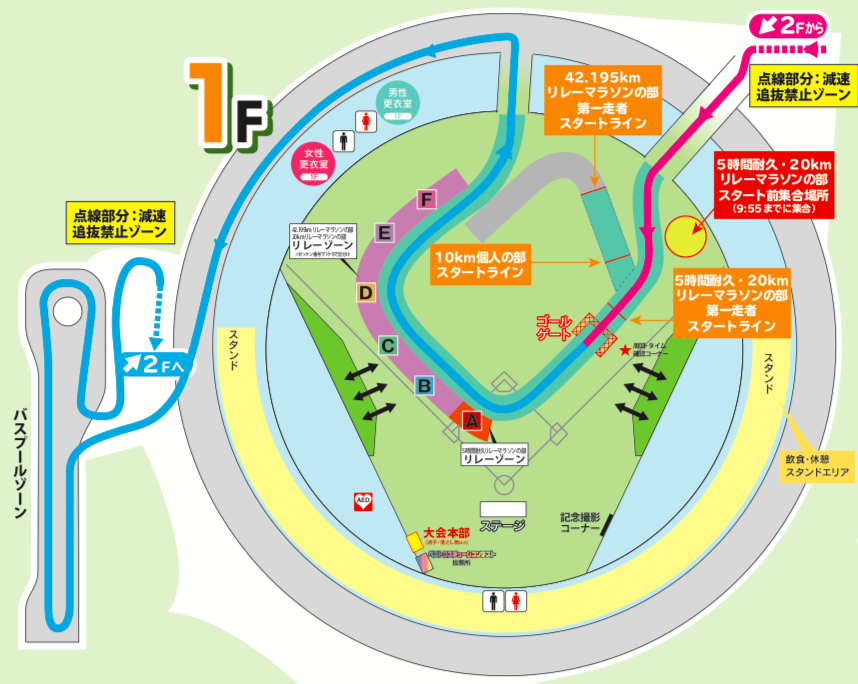

コースは?

「ヤフオクドームリレーマラソン」という名前の通り、ヤフオクドーム内外を走るリレーマラソンです。

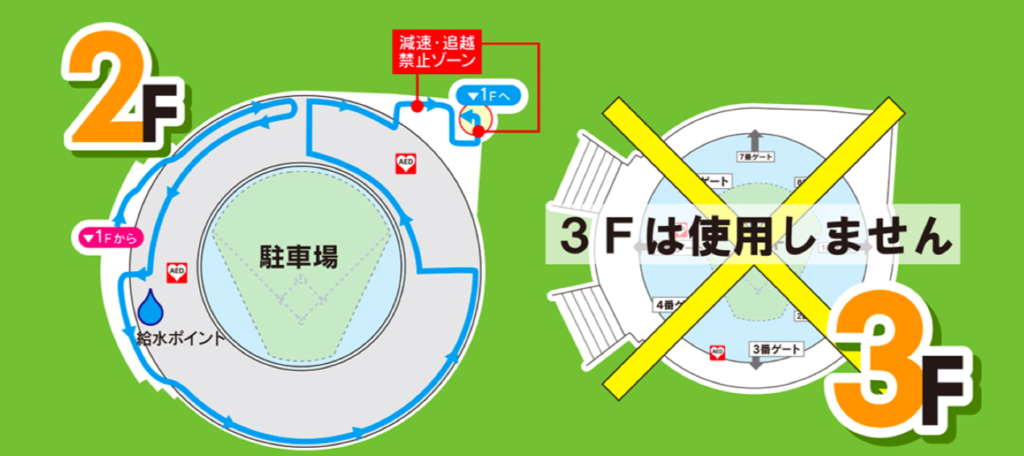

スタート地点であるグラウンド内からスタートして、バスプールゾーンを通り、二階へ。二階を少し走ると三階に上り三階を半周ぐらいまで走ると折り返しとなり、二階、一階へ。ゴール(襷の受け渡し)はヤフオクドームのグラウンド内です。

と、文章で説明しても良く分からないと思うので、下図をご覧下さい。という私も、これまで二回(2018年と2019年)参加していますが、いずれも天候不良(去年は台風接近の前日で、今年は台風の翌日)だったため、通常のコースは走ったことがありません(笑)。

通常コース(約2.5km)と短縮コース(約2.1km)の違いは?

コースの違いは、ヤフオクドームの3階まで登るか登らないかです。

(というか、二階までは屋根があるけど、三階は屋根がないので天候不良の時は行けないという判断です。)

ですので、コースのほとんどを二階で走ることになります(給水ポイントも三階から二階に移動)。詳しくは下図をご覧下さい。

天候不良時のコースは、通常のコースと違ってヤフオクドーム内を走ることになりますので、距離を稼ぐために曲がる回数が多くなっています。

加えて、カーブは90度直角カーブや180度ヘアピンカーブばかり…。スピードの乗ったところで減速、カーブという走り方になるので、結構足へのダメージを感じます。しかも、カーブの所は必然的に人が密集してしまうので、接触にも気をつけなければなりません。

距離が400m短くなるので、走る周回の回数も17回から20回(約2.1km×20周=42.195km)に増えます。(その分、一人当たりのノルマが増えることに…)

ヤフオクドームリレーマラソン2019の様子(大会スケジュール・雰囲気等)

大会当日(2019年9月23日)は生憎の空模様。雨に加えて、台風通過後ということもあり風も強かったです。

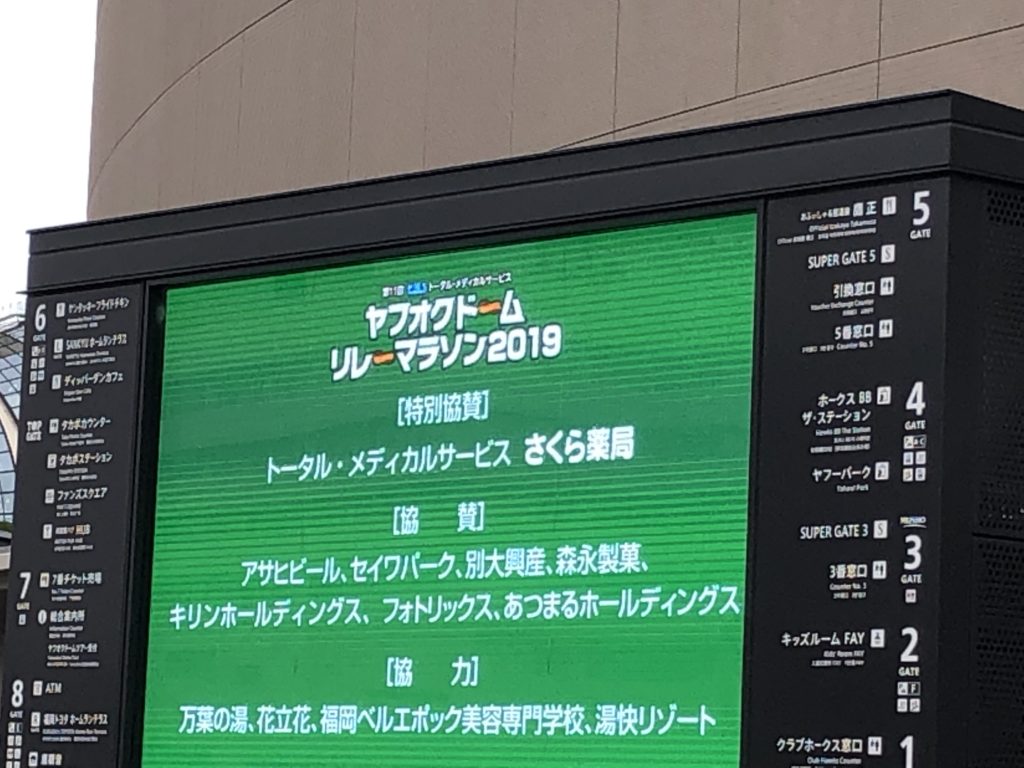

ヤフオクドーム周辺のビジョンには、ヤフオクリレーマラソン2019の案内が・・・。

ドーム内もこんな感じ(↑)。

スタンド、グラウンド内の写真を撮り忘れたので、2018年のリレーマラソンの様子を載せておきます。

入場したのは、まもなく開会式が始まるというタイミングでした。

去年(2018年)のゲストは、元ビーチバレーボールの選手の浅尾美和さんでしたが、今年はTBS赤坂マラソンで有名な森脇健児さんでした。写真OKです!と気さくに答えてたのが印象に残りました。

去年(2018年)は、第一走者だったので、スタート前バタバタしましたが、今年は後の方だったので、自分の順番が来るまで割とゆっくり準備することが出来ました。

ちなみに、去年は、リレーゾーン(襷を渡すゾーン)が大混雑して大変でした。理由は、襷渡しに全く関係のない人達が屯っていたからです。

そもそも、一塁側〜三塁側スタンド内に各チーム場所取りをして、待機・休憩するようになっているのですが、スタンド内に上手く座席を確保出来なかったり、グラウンド入り口(おそらく、2箇所のみ)から遠い場所しか確保出来なかったチームがグラウンド内やリレーゾーン内に屯ってしまい、混雑を生んでいました。

今年は、リレーゾーンに入れる選手を制限(リストバンドを配布することで、ひとチーム3名(走者含む)に制限)してくれたおかげで、だいぶ襷渡しが楽になりました。

とは言っても、それでもグラウンド内に屯っていたチームも多かったので、リレーゾーンへの移動やスタンドの座席に戻る際は通り道が狭かったり混雑したりしていました。来年(2020年)は、更に改善されると良いですが…大会運営委員会の頑張りに期待しておきます!

最終走者がゴールする際には、運動部のメンバー全員で並走してゴールするのが定番となっています。今大会も、参加4チーム全て無事に完走することが出来ました。

社労士の知名度アップ・PRも兼ねて、この青のユニフォームを着てリレーマラソンを駆け抜けています。(表には「社労士魂!」、裏には「福岡県社会保険労務士会」という文字がプリントされています。)

リレーマラソンなど何かの大会でお見かけした方は、是非「社労士頑張れ!」と応援して頂けると力になります。

ヤフオクドームリレーマラソン2019の結果

襷に測定用の機械が取り付けてあるので、自分の走ったタイムも分かります。

ただ、測定地点と襷リレーする場所が離れているので、厳密には自分の走った時間だけがカウントされている訳でありません。

(スタート(ゴールゲート)地点付近の測定地点から襷リレー受け渡し場所までは前走者が走っていますので)

下記に紹介するサイトやURLに飛べばチームの記録を見ることが可能です。

(登録不要、大会出場時のゼッケン番号で検索してみて下さい)

・RUNNET(ランネット)「大会結果はこちらへ」

・https://runnet.jp/parts/2019/225414/record.html

ヤフオクドームリレーマラソン2019の感想

まずは、今年も無事にノルマの3周を達成出来て良かったです。

去年は、2周目に足が攣りそうになりましたが、今年はなんとか持ち堪えられました。

あと、タイム的には、去年(2018年)とほとんど変わらず。

個人的には8分台に突入出来るようスピードとスタミナを付けたい所ですが、健康維持のため、週1回無理なくジョギングするというスタンスなので、これからも中々タイムは伸びないことでしょう。寧ろ、年をとるので衰えるかも!?

2年連続、短縮コースでしたので、来年(2020年)は、通常のコース(約2.5km)を走ってみたいという気持ちもあります。その分、登りが増えるので大変そうですが…。

まぁ、兎も角来年も元気に走れるよう、ほどほどの自己研鑽を続けたいと思います。

所感:リレーマラソンによる組織のコミュニケーション向上と組織の活性化について

さて、最後は少し社労士的なことを述べておきたいと思います。

あくまでリレーマラソンという実体験を通じた所感ですので、個人差はありますし、人によっては相容れない部分もあると思います。

なので、そういう考えもあるなという気持ちでお読み下さい。

昭和の時代には、コミュニケーションツールとして、社員旅行や飲み会(飲みニケーション)、社内運動会などが開かれていました。

令和の時代では、そうしたものは「レガシー(過去の遺物)」として扱われることが多いですが、果たして本当に時代遅れのものなのでしょうか?

価値観が変われば、当時(過去)は見向きもされなかったものが高価となり(ゴッホなど)、又、一度去ったブームが再びやってくること(タピオカドリンクなど)もあります。

現在にしろ、過去にしろ、一定の価値があったという事は、そこに何かしら価値が存在したはずです。(勿論、その後本当に無価値になったというものあるかもしれませんが…)

ですから、時代遅れと言われるようなイベントでも、本質やそれらが持つ価値にしっかりと目を向ければ、立派なコミュニケーションツールになりうるのではないでしょうか?

その上で、きちんと目的や意識、一定のルールを持って運営すれば、尚更効果が見込めると私は思います(私が昭和生まれなので古臭い部分もあるでしょうが…)。

例えば、最近は上司やチームでの飲み会が嫌いな若者が増えています。

自分のプライベートな時間が失われる、お金が無駄、会社の愚痴大会が始まり時間の無駄、上司の自慢話、説教などが嫌。そもそもお酒が苦手など。

十人十色というように考え方も価値観も人それぞれです。若者には若者なりの理由があると思います。まずはその理由を聞き、解決できるものは解決すること姿勢が大切です。「昔はとか」「俺らの時代は」みたいな最初から拒否する姿勢ではなく受け入れる姿勢です。

大抵の場合、嫌な理由を反面教師にして、真逆なことをやれば不満は解消されるはずです。あとは、それを徹底することをお忘れなきよう。

最初は楽しい飲み会だったのに、回を重ねると次第にルールを破り(例えば、お説教が始まりだしたなど)楽しくない飲み会になってしまっては意味がありませんからね。

さて、今回はコミュニケーションツールは「リレーマラソン」という運動系のものです。さて、運動を通じて参加した組織にどのような効果がもたらされるのでしょうか?

組織が得られるものその1:達成感

まずは、第一にはチーム一丸となって目標をやり遂げるという達成感でしょう。

何かを一緒にやり遂げたという達成感は最高の栄養剤です。

組織が得られるものその2:部署・チームを超えた交流

次に、チームや部署を超えて、交流が生まれるということもあります。ある程度大きな組織になると日頃接点のない従業員同士も生まれます。チーム編成時にそういった他部署・他チームのメンバーと組ませることで交流が生まれます。

一緒にリレーマラソンに参加したのであれば、それを話題に社内でも交流することが出来ます。

組織が得られるものその3:従業員の意外な一面を見ることで、印象が変わる

また、日頃社内では見られない一面を感じられるのもこうしたイベントの特徴でしょう。仕事中は、デスクワークや外回りで運動している姿なんて見ることはありません。見た目にもスポーツマンの方は運動得意なんだろうなという想像はできますが、「まさかあの人が運動が得意なんて!?(そんな風に見えなかった)」というサプライズもあるのがこういうイベントの特徴です。

そのことによって、その人の見る目や印象も変わることでしょう。

人間はどうしてもラベリングしてしまうものです。例えば、「あの人ってこうだよね」といった具合に。社会人生活は良くも悪くも代わり映えのない環境です。

少し悪い表現をすれば、毎日が同じことの繰り返しと言えます。そういう環境にいると、一度ついたイメージは中々取れません。

だから、仕事とは全く違う環境でコミュニケーションというのはイメージを変えたり払拭したりする良い機会にもなるのです。

組織が得られるものその4:苦楽を共にすることで気遣いや仲間意識が芽生える

また、一人何周走るという個人のノルマがはっきりとしているので、望んで参加したメンバーであれば自分の出来る範囲で精一杯走ろうとするはずです。従業員同士も同じことを経験しているので(例えば、一周走るのがどれほどキツイのかは体験している)、お互いに想い労わることが出来るはずです。

仕事に置き換えると良くわかると思いますが、営業は営業の辛さがあり、経理は経理の辛さがありますが、その仕事をしたことがないもの同士はお互いに分かり合えませんが、同じことをした経験があるもの同士であれば、分かり合えるといった具合です。

こうして苦労を共にすることで、従業員同士の気遣い、思いやりが出来てくるのです。人によって周回数の多い少ないはあっても、一緒に何かを成し遂げたメンバーであればお互いに悪い印象は持たないはずです。

むしろ、何かの時に、「あの時は大変だったね〜。けど今思えば楽しかったよね。またやりたいよね」と振り返るようになるのではないでしょうか?

人間の感情は一概に言えませんが、自分自身がリレーマラソンを通じて感じたことは以上のようなことです。実際、お会いした経営者の方の中に、ヤフオクリレーマラソンに参加している会社もありました。社内だけの活動で十分なコミュニケーションが取れるのが一番ですが、こうした社外活動を活かすことも一つの手段だと思います。もしかしたら、こういうイベント参加をきっかけに運動を始める人もいると思います。やはり少しでも早く走れるようになりたいと思うことは人間の性でしょうし。そうなると、組織のコミュニケーション向上、活性化だけでなく、従業員の健康にも良い影響が期待できますね。

ただし、こうした参加に関しては、あくまで従業員の自由意志に委ねることが大切です。くれぐれも参加しない従業員がいたからといって不利益な扱いはしないようにしましょう。むしろ、参加しない従業員向けに別の企画を計画して公平に扱うことも忘れないで下さい。

あとは、変にタイムを意識させないことはもちろん、結果にこだわり過ぎるのも良くありません。目標までの過程をみんなで楽しみ、最後にみんなで達成感を味わうという程度の気持ちで良いのではないでしょうか。

あと、可能であれば、参加者への補助(交通費の支給やユニフォームの作成、懇親会の補助など)も検討してあげて下さい。

まとめ

さて、今回は福岡ヤフオクドームで行われる「ヤフオクリレーマラソン 2019」の概要や参加当日の様子などを紹介しました。

(おそらく来年2020年も開催されると思いますが)興味がある方は、お仲間を誘って来年のリレーマラソンに参加してみてはいかがでしょうか?

また、「リレーマラソンが組織のコミュニケーション向上・活性化のツールになり得るか」といった所感もお伝えしました。組織のコミュニケーション不全でお悩みの経営者の方は、こうした社外のイベントを上手く利用してコミュニケーションの向上に役立ててみることを検討してみてはいかがでしょうか?